こんにちは!ミントフラッグのクオです。

オーストラリアのバカンスが終わってから、ずっとワット所長に拘束され、毎日実験に付き合っていました。気づいたらもう4月後半なんですね。私クオは、桜も見れませんでした・・・

皆さんは、新生活に慣れてきましたかね?

新生活と聞くと、進学や就職などで新しい環境に移った人もいれば、決意を新たにして「半年後に〜〜を達成しよう」と決めた人もいるのではないかと思います。

そんな決意をした方に向けて、3ヶ月以上ワット所長と共に過ごした私クオが、気づいたことについて伝えたいと思います。

<目次>

- 人は、どんなときに夢中になるのか?

- 小学生から大人までついついゲームをしちゃう理由

- 自分で適切な目標を設定するのは難しい

人は、どんなときに夢中になるのか?

ワット所長のすごいところって、ずっと研究し続けているところなんですよね。本当に集中していると、話しかけても全く反応がありません。最初は「なんて愛想がない人なんだ!」と思っていたのですが、次第にワット所長の没頭する力に感心しました。

1つのことに対して夢中になるって、結構難しいんですよね。

一流の研究者として今も走り続けているのは、飽くなき知的好奇心を追い求めているからではないかと。

そんなワット所長の様子を見ているうちに「人は、どんなときに夢中になるのか?」と疑問に思って調べてみたところ、フロー理論を見つけました。

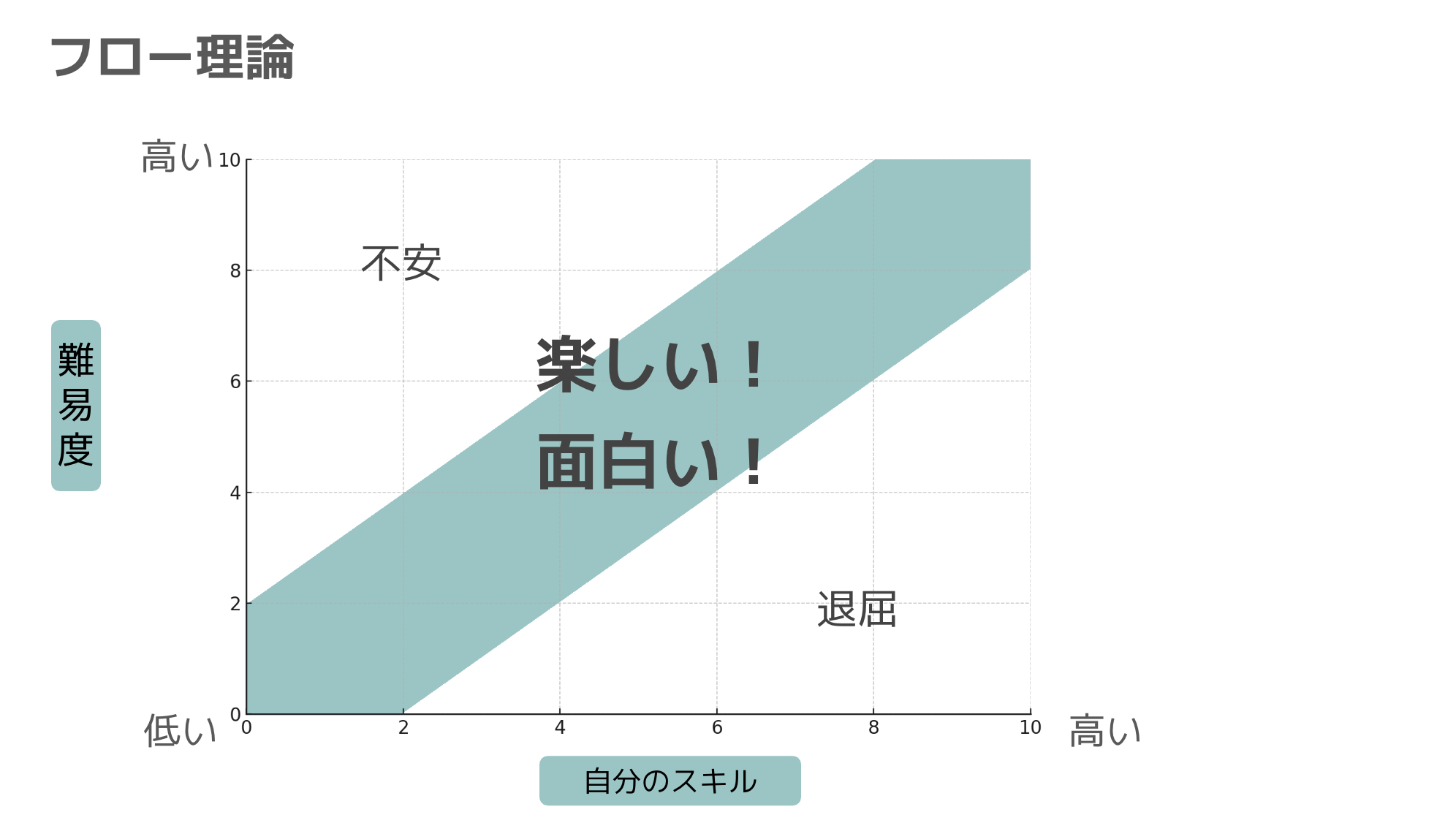

フロー理論は、アメリカの心理学者であるミハイ・チクセントミハイが提唱したもので、人が夢中になる(=フローに入っている)ときの条件を明らかにしています。

その条件は、「適切な目標設定」がなされているときです。

具体的には、一人ひとり持っているスキルと難易度のバランスによって成り立ちます。

適切な目標設定が定まると、その取り組みに対して「楽しい!」「面白い!」と感じるようになります。

一方、自分のスキルが高いのに難易度が低すぎると「退屈」に感じたり、反対に自分のスキルが低いのに難易度が高すぎると「不安」になったりします。

退屈や不安を感じてしまうと、途中で諦めてしまうことも少なくないんですよね。

ワット所長は、10年以上ずっと研究し続けているから、本人は自覚していなくても、自分で自分を夢中にさせる方法を知っていると思うんです。

一方、カイ殿やレイ様など他の人に置き換えたとき、ご自身で何かに夢中になる状態を作るのって難しいかもしれないと思いました。

小学生から大人までついついゲームにハマる理由

少しだけ話が脱線します。

小学生から大人までゲームにハマるのはどうしてでしょうか。

その理由は、ゲームはプレイヤーが夢中になる要素を用いて作られているからです。

このゲームの設計要素や考え方をゲーム以外の分野に応用し、ユーザーのモチベーション向上やロイヤルティを高める手法をゲーミフィケーションとも言います。

ついついゲームから抜け出せないのは、ゲームをしている本人が悪いのではなく、ゲーム開発者の努力の賜物かもしれません。

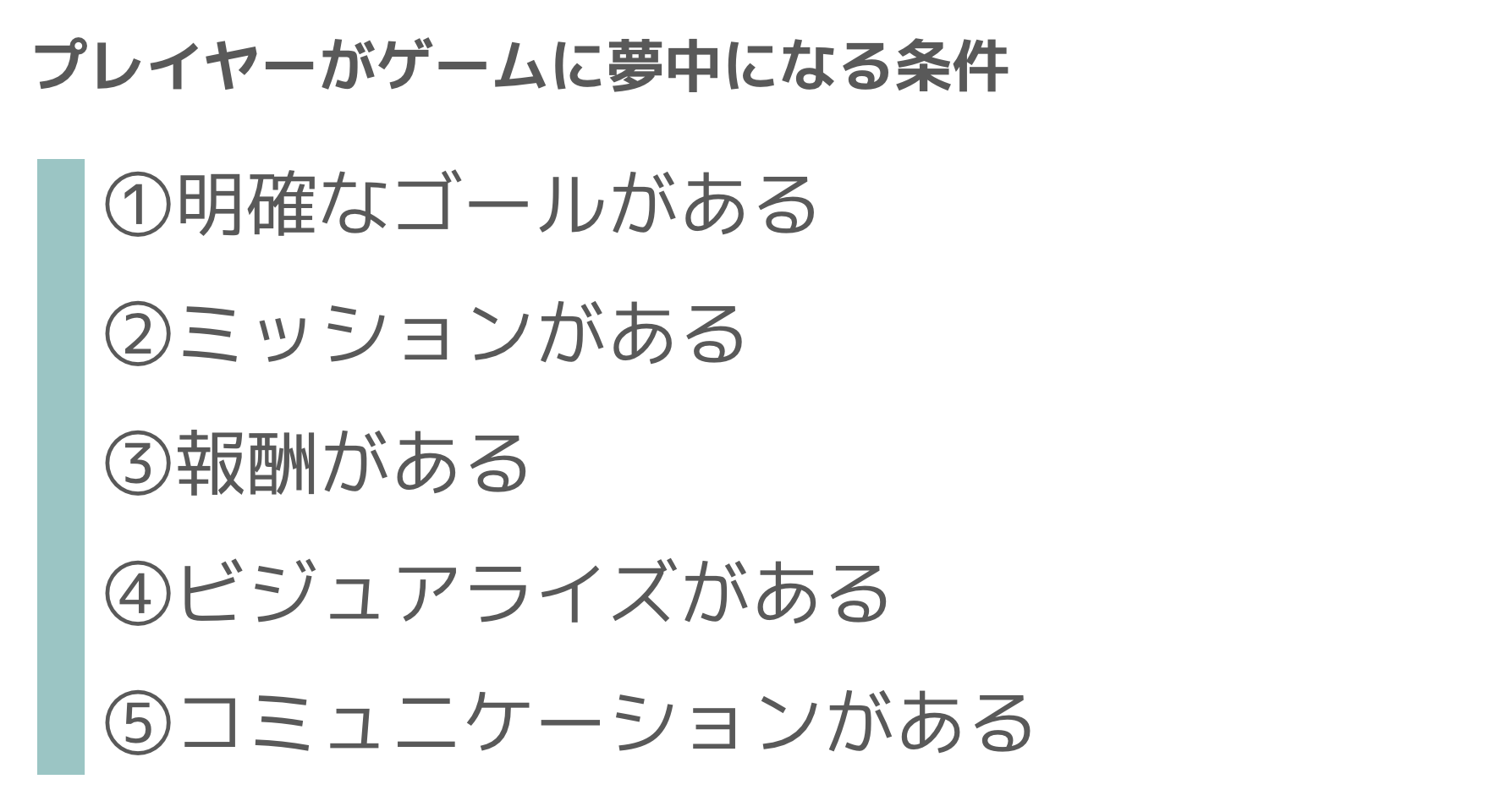

プレイヤーが、ゲームに夢中になる条件について説明しますね。

①明確なゴールがある

それぞれのゲームには、「ラスボスを倒す」「アイテムを全て揃える」など最終的なゴールがあります。ゴールが提示されることで、プレイヤーは何に取り組めばいいか理解できます。

②ミッションがある

①を達成するために、ゲーム内にたくさんのミッションがあります。そのミッションは簡単なものから難しいものまでさまざまです。プレイヤーが操作などに悩んだとしても、そのミッションが行動を促してくれます。

③報酬がある

大小問わずミッションをクリアすることで、コインやアイテムをゲットすることができます。報酬を設定することで、そのゲームに取り組むことに対するモチベーションが向上します。

④ビジュアライズがある

バッジや自分のキャラクターのレベルなどが可視化されると、「自分はここまで取り組んだ」と自分の行動に対して承認できます。

⑤コミュニケーションがある

友達やネット環境で同じゲームに取り組んでいるプレイヤーとつながり、対戦や交換などを通じて、自分の成長度合いや競争を促します。

プロのゲーム制作者は、上記5つにあるような要素をゲーム設計に組み込んでいます。そのため、プレイヤーは自分で目標を設定しなくても、ゲームに夢中になり、ついつい中断するのが難しくなるんですよね。

自分で適切な目標を設定するのは難しい

話を戻しますね。

新生活が始まって決意を新たにし、目標を掲げたとしても、途中で挫折してしまうことは少なくないです。自分の実力や限界というのは、意外と自分では分からないことが多いんですよね。

例えば、気づいたら「低すぎる目標」を設定して簡単に達成して続かなくなってしまったり、反対に「高すぎる目標」を掲げたものの達成できず、自分を責めたりすることもあります。

そんなとき、軌道修正してくれるのは、他者からのフィードバックなんですよね。なかでも、その分野に精通している人からのコメントは効果が高いです。

水泳や野球などのスポーツから音楽の習い事まで、専属コーチが必ずいるのは、一人ひとりに応じて適切な介入をしているからです。

夢中に取り組んでいたり、上達が早かったりしているとき、コーチは必要以上に介入しません。一方、なかなか上達しない・スランプに感じている状況では、コーチからの介入によって軌道修正を行います。

何かを上達させたい場合、その分野のコーチに「適切な目標」を設定してもらうことがカギです。適切な目標を達成した後は、もう一度新しい目標を設定することで、飽きずに取り組み続けられます。

半年後、1年後に向けて参考になれれば嬉しいです!